- Inizio

-

XXI° secolo

-

Libertà riproduttiva

- 194, il trucco per aggirarla

- Libertà in vendita. Il corpo tra scelta e mercato

- Aosta, «battito del feto» pre aborto

- Su aborto e libera scelta - Luisa Muraro

- - Cecilia D'Elia - le mani della destra sulla libertà delle donne. 25 Aprile 2024

- Aborto clandestino: la prima inchiesta - 1961

- Aborto: riflessione sui dati al 16 giugno 1922

- Libertà di scelta di Francesca Izzo

- Nei consultori: dalle teorie alle pratiche

- Un femminicidio è solo un femminicidio

- Lecce 8 marzo 2017

- ALBA LA PASIONARIA

- DIARIO DI GUERRA

- Il problema delle donne nel PD arriva da lontano

- Intervista a Rita Segato

- La sapienza di partire da sé - Luisa Muraro

- La scommessa del femminismo·

- Lidia Campagnano per "Le altre"

- Turchia: Appello della Mor Çatı Women’s Shelter Foundation

- Un manifesto ecofemminista per la cura della terra

- L’Europa in guerra - di Paola Rudan

-

Libertà riproduttiva

- Donne in LiberaAzione

-

Il MAD

- Cicl.in.prop. Lecce - Viale degli Studenti, 1

- Nasce il MAD - 1976

- Roma: manifestazione per l'aborto

- Separata ed autofinanziata: la sede

- il '77

- Le aggressioni fasciste

- ... quel 12 novembre

- Nella donna c'era un sogno

- La casa e il lavoro

- Giulietta Banzi

- 8marzo78

- Altri gruppi: il CAF

- Altri gruppi: il Collettivo Femminista

- altri Gruppi: l'Udi e l'Aied

- Anni '80 - La Casa delle Donne

-

Piccola città

- Il Fascismo: figli alla patria

- Dopoguerra: Lecce è Monarchica

- Pane e Lavoro

- '68 ... o della rivoluzione

- La rivoluzione al Liceo

- Divorzio - Lecce dice NO

- 1980 - 7 stupratori

- Violentata anche sul giornale

- 8 marzo 1980 CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

- 1980: l'8 marzo contro la violenza sessuale

-

Speciale Quotidiano 1980 - Questo 8 marzo

- Speciale Autogestito di Quotidiano - 1980

- Speciale Quotidiano - Diseguali secondo la Costituzione

- Speciale Autogestito di Quotidiano - 1980 - L'informazione

- Speciale Quotidiano 1980 - CONSULTORI

- Speciale Quotidiano 1980 - Violentate anche nei tribunali

- Speciale Quotidiano - Le studentesse

- Speciale quotidiano 1980 - La Storia

- Speciale Quotidiano 1980 - c'era una volta

- Voglia di Vincere

- Salotti, élites e massoni

- La casa delle donne - oggi

- Norma Swenson a Lecce il 20 agosto

- Prendere la mira giusta - di Luisa Muraro

-

In Puglia

- Ragazze del sud: Bari

- Ricordatevi di noi

- L'epopea: le tabacchine

- La quistione meridionale

- Rosetta

- 1942 - La rivolta delle donne di Monteleone di Puglia

- Lo stato fa la guerra ai contadini - anni '50

- Cristina Conchiglia

- Bruciate vive sulla via del tabacco - 1960

- Salento: tra mito e rito

- Il '68 in Puglia

- Puglia Ribelle

- Palmina Martinelli

- Palmina: nomi e cognomi

- Renata Fonte

- Claudia Ruggeri

- Vedove Bianche

- De mane a sira (dalla mattina alla sera)

- Puglia - i Centri Antiviolenza

- In Italia

-

Riferimenti

- Daniela Pellegrini 1964 Primo gruppo di donne a Milano

- 1975: il '68 delle donne

- Il Movimento Femminista Romano

- Annamaria Rivera

- Governo Vecchio

- effe - la rivista

- Quel compromesso sulla pelle delle donne

- L'aborto clandestino

- Giorgiana: uccisa perché donna

- Luisa Muraro - Intervista 2014

- Non c'è rivoluzione senza liberazione

- Russia: Storia di una rivoluzione nata l'8 marzo

- VISITARE LUOGHI DIFFICILI

- Scienza e modelli di sviluppo di Elisabetta Donini

- Donne, ambiente, etica delle relazioni.

-

Il contesto

- Camilla Cederna, Oriana Fallaci e Adele Cambria intervista di Pier Paolo Pasolini

- Collettivo Cinema Femminista

- Comizi d'amore - Pasolini - anni '60

- L'Italia degli anni '60

- Cecilia Mangini - Essere Donne - 1964

- 1968 - Lavoratrici

- Sessualità operaia

- Quella volta che dal Nord vennero al Sud

- ARTE E FEMMINISMI

- Donne mie illudenti e illuse - Dacia Maraini - 1974

- Il femminismo di Enrico Berlinguer

- L'assalto a Radio Donna - Radio Città Futura - Roma 9 gennaio '79

- La contraddizione principale

- Le donne della mia generazione

- Lettera di alcune sorelle nere -1968

- Pinelli, una finestra sulla strage - Camilla Cederna

- Si dice donna -Quando il femminismo entrò in TV

- Sicilia

- Un giorno all'anno.

- Tina Merlin, "Quella del Vajont"

-

Documenti

- DEMAU - Autonomia come collettivizzazione dell'autocoscienza

- S.C.U.M. Valerie Solanas

- Daniela Pellegrini - 1964

- Rivolta Femminile - 1970

- Il cerchio spezzato - Trento - 1971

- Lotta Femminista - Padova - Documento 1 -1971

- Lotta di classe e femminismo per noi sono una stessa cosa . Padova 1972

- Divorzio - diario di un no

- Aborto: la posizione del collettivo di via Cherubini- Milano 1975

- SOTTOSOPRA - 1976

- 7 giugno 1977: il ''voto nero'' sull'aborto

- Avvocate

- Donna e Follia

- Documento del Collettivo Pompeo Magno

- Potere e Politica

- 1987 - La carta delle donne è tutta da giocare

- E' ACCADUTO NON PER CASO - Sottosopra 1996

- Sesso - Potere - Denaro- Roma ottobre 2009

- Approfittare della libertà femminile - Anna Maria Piussi

- Casa delle donne Milano - Lo statuto

- Casa delle donne per non subire violenza - Bologna

- Ereditare il femminismo -2000

- LA PARITÀ DEI SESSI È UNA FARSA - Luisa Muraro 2010

- La lotta non è finita: di Annabella Miscuglio

- Le genealogie femminili - di Luisa Muraro

- Pechino '95. Prime impressioni

- Pechino - 1995

- Salti di Gioia - Luisa Muraro

- 194 - cronaca di una vittoria a metà

- Storie Memorie Poesie

-

Multimedia

- Canzone delle donne della Comune di Parigi

- L'hymne des femmes

- Essere Donne - 1964

- Canto per le tabacchine

- Non ci regalano niente . Documentario

- Ricamatrici: lavoro a domicilio (1959)

- Della Conoscenza

- Si dice Donna

- Giovanna - Un corto di Gillo Pontecorvo

- Il femminismo a Milano

- Dialoghi delle Carmelitane - Emma Dante

- Pippa Bacca: la sposa

- "Vergini Giurate" di Elvira Done

- Aje Burrneshe! Storie di donne e di vergini giurate

- Mediterranee

- Donne di Mardin . Kurdistan turco -

- Elif Nursad.- artista di protesta turca

- Femminismo tremendamente vivo

- La politica del desiderio

- Il Corpo delle Donne

- Anna Rossi Doria

- Annabella Miscuglio: un film

- Effetto Puglia: di Annabella Miscuglio

- Chiara Valerio - classe 1978

- Movimento Femminista Romano: i canti

- Siamo Stufe!

- Piccola ape furibonda

- Rosa Luxembourg: il film

- SCIOPERO!

- Sebben che siamo donne

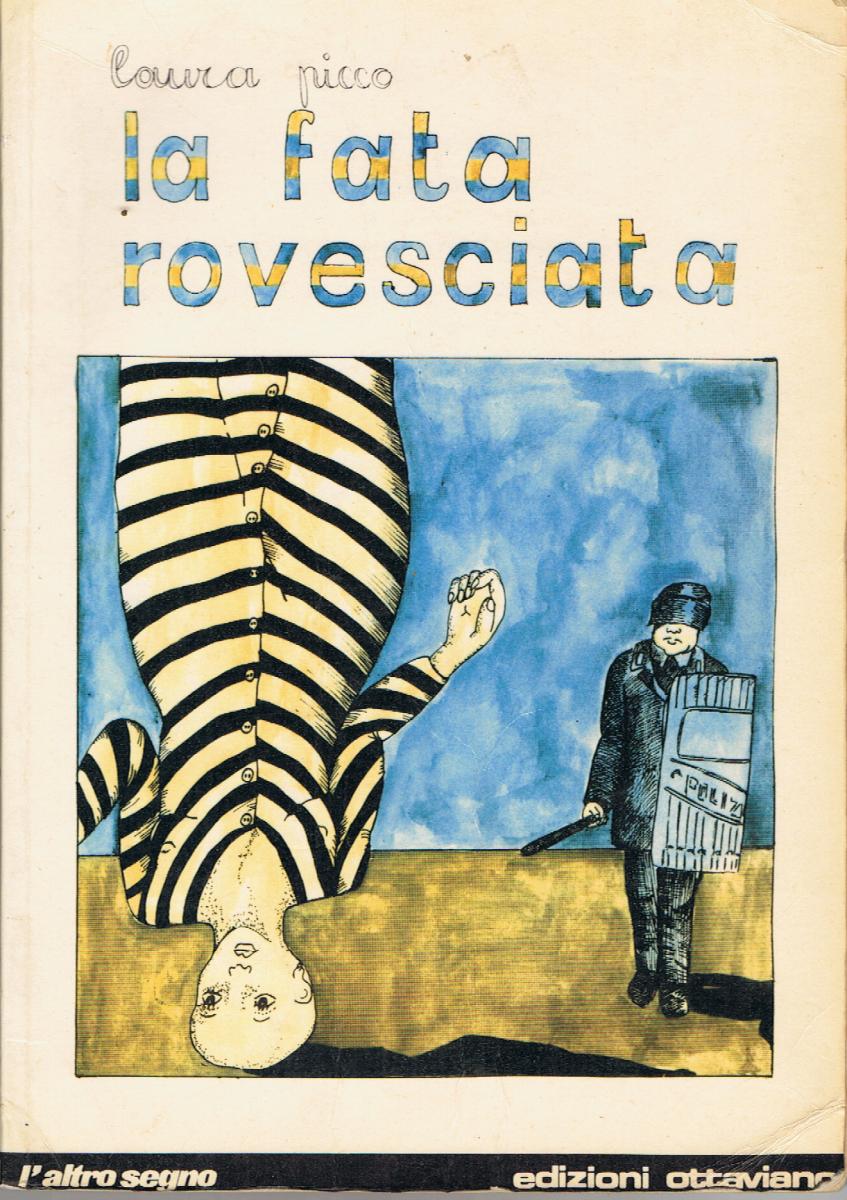

La Fata Rovesciata

''La fata rovesciata'' di Laura Pariani pubblicato, a firma Laura Picco nell'aprile 1976

di Gigliola Sulis

Gli anni Settanta, il femminismo, l’arte.

Conversazione con Laura Pariani

Ringraziamo la scrittrice per aver accettato di ricostruire con noi le esperienze degli anni Settanta, dagli incontri dei collettivi alle sedute di autocoscienza, alla doppia militanza, alle sperimentazioni nelle arti visive, e per aver voluto accompagnare la riflessione con alcune immagini tratte dai suoi fumetti dell’epoca, ormai introvabili e ripubblicate qui per la prima volta.

La conversazione che riportiamo è anche un invito a guardare con rinnovata attenzione alle memorie femminili dell’epoca, e a riaprire l’indagine sui lasciti e sulle rielaborazioni di lungo periodo della stagione del femminismo.

— Laura, che ricordi hai del tuo primo incontro con Milano?

— Degli anni passati a Milano, come studentessa di Filosofia alla Statale, ho ricordi diseguali. Il ’69, con le lotte sindacali e il mio avvicinamento alla politica, segna per me una svolta: ho cercato di raccontare la mia voglia di capire e di partecipare al Movimento nel racconto Liberté, Égalité, Marrons Glacés, in cui descrivo l’atmosfera dell’ultimo anno di liceo di una studentessa (1969) e il suo approccio alle prime manifestazioni studentesche.

Ero piccola, 18 anni sono davvero pochi per mettersi in gioco, ma Milano era una città molto vitale. Eppoi c’erano gli artisti che discutevano nei bar di Brera, c’era la musica della scuola dei cantautori milanesi: da Jannacci a Gaber, dal cabaret dei Gufi a Cochi e Renato, dagli Stormy Six ai Giganti.

Negli anni seguenti la mia partecipazione alla vita della città è andata crescendo, anche perché nel ’71 mi è nato un bambino e ho deciso di crescerlo

proprio lì, tra il quartiere Garibaldi e l’Isola. Andavo all’università con il bambino appeso alle spalle; alle manifestazioni, alle assemblee, ai concerti. Ricordo per esempio un concerto di Gaslini in Aula Magna alla Statale (con registrazione dal vivo): io seduta per terra con il bambino di pochi mesi in braccio. Non volevo rinunciare a essere viva e giovane solo perché avevo un bambino. Non era semplice, perché i miei coetanei che facevano militanza politica non avevano figli, vivevano per la maggior parte con le famiglie di origine. Perciò un bambino nei gruppi, nelle riunioni politiche, nelle assemblee era visto quasi come un marziano e quindi mal tollerato. Spesso mi veniva fatto capire, o anche detto esplicitamente, che non erano posti adatti per un bambino: c’era chi si scandalizzava, chi mi suggeriva di starmene a casa. Ma io dove potevo lasciarlo?

— Un tuo disegno tratto da Perché non i fiori (1975) raffigura Lenin che condanna il femminismo e una giovane donna che esprime al «caro Vladimir» il proprio disaccordo. Come gestivi la doppia militanza, quella dell’impegno politico e quella del gruppo femminista?

— All’interno del Movimento Studentesco, nei gruppi politici, il privato era tabù: eredità, credo, del tipico riserbo dei comunisti per tutto quello che riguardava i ruoli nella famiglia o nella sessualità. Esisteva una netta divisione tra tutto quello che era ritenuto politico, quindi da analizzare e discutere, e quello (la sfera privata) che doveva rimanere territorio del silenzio. Il privato (sesso, famiglia, ruoli) era «sovrastrutturale», quindi trascurabile. Perciò, quando tiravo fuori i miei problemi di donna sola con un bambino, ero guardata come fossi un’eretica: le «buone compagne» dovevano dare priorità alla lotta di classe.

I compagni del movimento studentesco mi ascoltavano con sufficienza, facevano un sorrisino e mi ammonivano sul pericolo delle «lotte settoriali» e delle «istanze individualiste». Ricordo certe battute: «Ma come, oltre alla masturbazione, al lesbismo, al self-help per l’aborto, adesso vorresti pure combattere per la liberazione della sciura Agnelli?» Eppure discutere il cosiddetto privato nei gruppi di autocoscienza era il contrario dell’individualismo: era leggere nella storia di ciascuna la storia di ogni altra. Insomma un fatto sociale.

Frequentavo un consultorio femminile di self-help nella zona di porta Ticinese: un locale in un seminterrato, con affitto pagato collettivamente. Facevo lavoro volontario di accoglienza alle donne che vi arrivavano, spinte dai problemi più diversi, legati alla maternità o ai rapporti col proprio partner. Donne «nei guai», come si diceva allora. Io prendevo gli appuntamenti coi vari medici che frequentavano il centro; soprattutto mi toccava ascoltare le loro storie che si somigliavano tutte: «avere un altro figlio sarebbe una disgrazia», «ne ho parlato con mio marito, mi ha risposto di non starci a pensare». Alcune erano minorenni spaesate. Tutte avevano bisogno di essere ascoltate.

Il sabato facevamo a volte lavoro porta a porta, cercando di contattare donne sui temi della contraccezione e dell’aborto che a quel tempo era illegale (si doveva volare a Londra o affidarsi a praticone). Ricordo com’erano problematici i contatti con le forze politiche presenti nel quartiere, per esempio il PCI, perché i partiti si rapportano a te solo nel momento in cui sei una vera forza. C’era poi una riunione settimanale di autocoscienza: . Gruppo per l’espressione della donna, Perché non i fiori, analisi dei problemi che l’uso della contraccezione ci poneva, rapporto tra noi donne…

— Quali erano i modi e le forme del tuo impegno femminista?

— Dopo l’inizio della militanza politica, nel 1972, ho cercato il movimento femminista perché nei gruppi di donne si discutevano problemi non solo teorici ma concreti. Era l’epoca in cui il femminismo prendeva piede e prendevano l’avvio le campagne per una maternità consapevole, la legalizzazione dell’aborto e del divorzio. Per motivi pratici (trovare persone solidali con cui sopravvivere alla città e inventarmi un’alternativa per crescere il bambino) mi sono avvicinata al movimento delle Comuni Infantili che, partito dalla Germania, si stava diffondendo a Milano. Trovare un posto in cui mio figlio potesse crescere in modo più libero rispetto alla famiglia tradizionale, era per me necessità pratica ed esigenza profonda.

L’idea che il cosiddetto «uomo nuovo» cominciasse a partire dall’infanzia è un sogno a cui in quegli anni molte donne hanno creduto… Frequentavo il grande «collettivo» di via Cherubini, ma anche gruppi più piccoli: in particolare Lotta Femminista, molto politicizzato, vicino a Potere Operaio, che si occupava di casalinghe, problema che mi stava molto a cuore. Nel contempo, partecipavo settimanalmente a un gruppetto di autocoscienza, perché mi rendevo conto che certe storture e discriminazioni non erano fatti personali ma condizione comune, e perché capivo che la lotta politica non bastava: bisognava scavare nel profondo della nostra cultura e del nostro immaginario per mettere in luce i meccanismi di violenza e sopraffazione a cui ci eravamo assuefatte.

— Ci sono letture, canzoni, o film di quegli anni che consideri importanti per la tua formazione?

— Negli anni ’70 il cinema ha fatto parte della pratica del Movimento delle Donne. Quanto a me, guardavo i film ‘femministi’ come documento di una crescita, come sforzo per il superamento della storica mancanza di linguaggio delle donne. Riflessione e coscienza della condizione femminile erano fortemente presenti per esempio nei film di Agnès Varda (Daguerrréotypes; L’une chante, l’autre pas) o di Chantal Akermann (Hotel Monterey; Je, tu, il, elle; Le rendez-vous d’Anna) o di Marguerite Duras (Le navire night). D’altra parte cominciavo a rivisitare per conto mio quelle pellicole in cui donne registe del passato erano riuscite a trovare un loro campo espressivo. Ricordo di aver studiato a lungo l’opera pioniera di Germaine Dulac negli anni Venti, devo avere ancora in giro, sepolto in qualche scatola, un quaderno di appunti e riflessioni, un giorno o l’altro ne scriverò. Mi interessava capire quale apporto le donne hanno dato allo sviluppo del linguaggio cinematografico e come si sono servite di questo strumento. In qualche modo questo studio ha influito sul taglio dei miei fumetti. Certo mi sarebbe piaciuto avere a disposizione una macchina da presa, per raccontare le storie che avevo in mente, ma non avevo soldi, avevo poco più di 20 anni e un bambino da crescere, la cinepresa era in fondo uno ‘strumento magico’ il cui uso mi era irraggiungibile.

— Nei collettivi che frequentavi, facevate anche letture di testi femministi?

— C’erano gruppi che facevano teoria (Carla Lonzi, per esempio), ma io ero tutta presa dalla vita e da problemi ‘pratici’.

— Agli anni Settanta datano le tue prime esperienze in campo artistico.

— Studiavo Filosofia e disegnavo, a volte frequentavo di straforo lezioni di Brera. Mi è sempre piaciuto disegnare. All’inizio degli anni Settanta avevo partecipato a collettive in varie gallerie di Milano; una volta Camilla Cederna mi aveva fatto i complimenti, mi rimproverò però per il fatto che firmavo col solo nome di LAURA; mi disse che il cognome ci voleva, mi chiese: «Come fa il suo cognome?», risposi col primo cognome che mi venne in mente, quello che portava mio figlio. «Vede — disse la Cederna — come suona bene, Laura Picco…» E così Laura Picco fui, per qualche anno.

Molto spesso nelle riunioni del secondo gruppo di autocoscienza a cui ho partecipato alcune di quelle che avevano più dimestichezza con la matita ‘illustravano’ alla fine della serata le nostre discussioni. È cominciato così, sforzandoci tutte insieme di rendere ‘visibile’ quel senso di oppressione che pativamo insieme alla voglia di cambiare. Ne è nato il libro collettivo Perché non i fiori (1975), firmato solo coi nostri nomi e non con i cognomi. In effetti tra le tante autrici ci sono due Laure: Laura P. e Laura G. Io sono Laura G. che sta per Laura Grande, mentre l’altra è Laura Piccola. La scelta dell’anonimato deriva dal fatto che vivevamo il libro come risultato reale di uno sforzo di chiarezza di tutte. Il titolo è una risposta a un cosiddetto compagno che, avendo saputo delle nostre riunioni, aveva riso e qualificato il gruppo come «quelle che si riuniscono a disegnare fiorellini».

È diviso in varie sezioni: Maternità, Lavoro casalingo, Verginità, Influenza della pubblicità. Ognuna delle autrici per ogni sezione elabora uno o più disegni che sintetizzano la propria esperienza. Non ci sono modelli grafici nel gruppo c’erano una scultrice e una donna che frequentava un corso di design, le altre non avevano frequentato scuole artistiche, alcune non avevano mai preso in mano una matita da disegno.

— A Perché non i fiori è seguito La fata rovesciata (1976).

— Il secondo libro è un lavoro solitario, dopo che mi ero staccata dal gruppo di autocoscienza. In questo caso ho usato il cognome Picco perché non volevo usare il mio cognome. Si tratta di un romanzo di formazione, a fumetti, in otto capitoli. Sentivo il bisogno (nato dal lavoro nei gruppi di autocoscienza) di raccontare la mia storia personale e le mie esperienze, nel tentativo di portare alla luce sentimenti e riflessioni che la mentalità «maschile» dei gruppi politici relegava tra le cose inutili e non funzionali alla vita sociale. L’editore, Ottaviano, ha pubblicato tutti i disegnatori ‘politici’ degli anni Settanta. Anche in questo caso, non mi guidava nessun modello grafico. Avevo poco più di 20 anni, la voglia di raccontare storie mi guidava nella scelta delle inquadrature.

— C’era interesse per lavori di questo tipo? Grazie a ricerche incrociate su internet ho scoperto, per esempio, che La fata rovesciata è stato subito tradotto in tedesco.

— Non sapevo della traduzione, l’editore non mi ha tenuta informata sulla vendita dei diritti; allora ero molto giovane, e poi la mia vita ha preso altre strade. Ricordo che alcuni di quei disegni furono pubblicati su «Il lavoro» di Genova, e altri utilizzati per una campagna elettorale da Democrazia Proletaria. Natalia Aspesi venne a intervistarmi alla Comune Infantile di via Stresa dove allora lavoravo. Poi mi telefonò dicendomi che non poteva pubblicare l’intervista perché aveva ricevuto pressioni: nel libro, nel capitolo intitolato Alla Standa, raccontavo l’invasione della pubblicità nell’immaginario delle donne e questo era considerato un discorso eversivo.

— Un’immagine della Fata rovesciata rappresenta una donna che vola via dalle fatiche della vita da casalinga. Il volo come fuga dalla realtà ricorre spesso anche nei tuoi racconti e romanzi. Penso al finale della Signora dei porci, quando per la protagonista, dopo la visione e le parole consolatorie della Signora della Prea-crüa, «svanisce la camera delle torture, ché la Sanguèta, nuda ’me un’anima, finalmente la salta e comincia a volare. A volare. A volare. A volare» . La vita, negata, si trasforma nel suo contrario: il corpo femminile, cui la società patriarcale nega espressione, fugge e riconquista il suo spazio nella magia del sogno e del volo .

— Mi piace ancora molto questa pagina, con la donna che tenta il volo. È un’immagine che ho dipinto molte volte, prima di riprenderla nella Fata rovesciata. Faceva parte della serie degli angeli, ispirata a letture dell’epoca, per esempio le poesie di Rafael Alberti, Degli angeli. Per me il volo rappresenta sia l’impegno a non accontentarsi degli accomodamenti della realtà, sia la necessità di una ricerca, faticosa e senza tregua, di qualcosa di alternativo a questo mondo tristo.

C’è un mio racconto che dà il senso di quello che sto dicendo, sia perché parla del mio rapporto con le immagini, sia perché ha come tema «l’andarsene», sdoppiato in un punto di vista maschile (Wilhelm) e uno femminile (Mignon) 41. Wilhelm-Odisseo in realtà non si muove granché. Avventure magari sì, ma sempre tra una stanza e l’altra, un breve fuori tra vari dentro: il suo viaggiare non è un viaggio di scoperta, ma un lungo ritorno a casa. E anche nel finale il suo è un andar via perché spera che qualcuno lo aspetti e custodisca la sua immagine. Non è lui a muoversi:è la giovanissima Mignon, capace di fare piroette sulla strada, o di salutare mettendosi a gambe all’aria… L’immagine delle scarpette leggere e delle acrobazie di Mignon mi ha guidato per tutto il racconto; facendomi pensare per contrasto ai piedi fasciati delle cinesi, ai tacchi alti a cui mia madre ha disperatamente tentato di abituarmi durante l’adolescenza: in fondo, piedi fasciati e tacchi a spillo hanno avuto la stessa funzione di impedire alle donne di correre, di allontanarsi da casa. La conclusione del racconto: «Nell’immobile librarsi verso l’alto delle scale mobili alla Stazione Centrale, contemplo le mie scarpe da ginnastica: comode, aderiscono bene al terreno, danno il senso del movimento… No, non sono Wilhelm: io me ne vado davvero, come Mignon.»

— Quale consideri sia il lascito di quelle lotte, quelle riflessioni, ai nostri giorni? Che cosa resta per te di quegli anni?

— L’impegno a cercare se si possono trovare, immagini, storie (e un modo di presentarle) che siano diverse dalla cultura generalmente misogina che mi ha formata (vedi il discorso sull’educazione religiosa nel mio ultimo romanzo, La valle delle donne lupo). Rimpiango l’atmosfera di collaborazione degli anni Settanta, la voglia di sperimentare, la voglia di lottare. Mi sento molto sola, a disagio. Una lupa allo sbando.

— Ti riconosci nella categoria di «scrittrice»? Esiste secondo te un canone al femminile nella narrativa?

— Non sono le tematiche a fare un’autrice ‘femminista’. Le tematiche strettamente legate alla condizione della donna non determinano niente di per sé, anzi a volte possono essere il segno dell’accettazione di un ‘ghetto’, come certi spazi che i mass-media hanno aperto verso le problematiche femminili, senza però mostrare le stesse aperture in altri campi politici, che continuano a essere quasi esclusivo patrimonio maschile.

A me, come autrice, interessa raccontare l’enigma o l’esperienza ‘non comunicata’, insomma l’immagine segreta che le donne hanno di sé.

— Un’esperienza fondante, e mitopoietica, della tua giovinezza, prima dell’arrivo a Milano, è stato il viaggio con tua madre in Argentina, nel 1966, sulle tracce di un nonno che era emigrato e si era formato una nuova famiglia. Ha contato anche per la tua consapevolezza di genere?

— Mi capitò una volta in Argentina — avevo 15 anni, ero appena arrivata in Patagonia — di incrociare su un sentiero montuoso una coppia di indios: l’uomo ben dritto a cavallo, la donna a piedi, visibilmente sfinita, con la schiena piegata sotto un enorme carico di masserizie. La differenza tra la fatica dei due era così evidente che mi sembrò incredibile che l’uomo non desse il cambio alla donna, o che almeno non l’alleggerisse di una parte del peso di quel carico. Mio nonno fu stupito della mia osservazione: disse che l’uomo ‘giustamente’ andava a cavallo lasciando la donna a piedi: era lui, e non la moglie, ad aver comprato la cavalcatura, e da ciò gli veniva il ‘diritto’ di viaggiare più comodamente.

Credo di aver capito in quel momento l’importanza dell’indipendenza economica per una donna. E mi ripromisi che, una volta diventata grande, avrei fatto di tutto per avere un lavoro e quindi soldi miei: per non affrontare il mondo curva sotto un fardello insopportabile, ma a schiena dritta sopra un cavallo.

In :Il racconto come militanza: sulle radici femministe dell’opera di Laura Pariani*

Disponibile alla consultazione in archivio geneAazioni